Deutschland ist Spitzenreiter in der Mieterquote

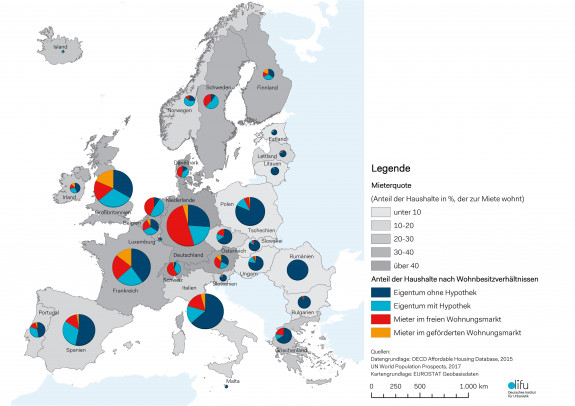

Durchschlagende wohnungspolitische Erfolge – in Form einer Balance aus Angebot und Nachfrage – lassen sowohl in Ballungsgebieten als auch in den ländlicheren Regionen weiter auf sich warten. Infolge dessen mehrt sich die Zahl der Vorschläge, welche Hebel noch bewegt werden könnten. Zu den erprobten Forderungen zählt die Erhöhung der Eigentumsquote, wodurch gleichermaßen etwas für die Altersvorsorge und die Wohnungsversorgung getan werden würde. So ist immer wieder zu lesen, Deutschland sei Schlusslicht der EU hinsichtlich der Wohneigentumsquote. 2016 lag diese bei 45 Prozent. Unter den OECD-Staaten wies einzig die Schweiz mit knapp 40 Prozent eine noch geringere Quote auf. Auf dem dritten Platz folgt Österreich mit annähernd 50 Prozent. In den Darstellungen ist der Begriff "Mieternation" in der Regel negativ besetzt. Deshalb werden – wie vom "Verbändebündnis Wohn-Perspektive Eigentum" (vgl. Pestel Institut 2016) – Vorteile des Eigentums erörtert und Maßnahmen aufgezählt, mit denen der Staat die Eigentumsbildung erleichtern sollte. Im Folgenden sollen diese gängigen Argumente auf ihre Stichhaltigkeit geprüft werden. Es geht nicht darum, Wohneigentum generell in Frage zu stellen, sondern alternative Sichtweisen zu skizzieren.

Die Konjunktur ist in Deutschland seit Jahren stabil, mittlerweile steigen auch die Einkommen moderat. Die Mieterquote hat sich aber kaum verändert, insbesondere in den Städten. Dennoch wird immer wieder das Bild einer verhinderten Eigentümernation gezeichnet – zumeist unter Verweis auf Umfragen, nach denen die Mehrheit der Bürger in den eigenen vier Wänden wohnen möchte. Doch sie tun es nicht und sie ziehen auch nicht in kleine Landgemeinden, die Befragungsergebnissen zufolge die bevorzugte Wohngegend darstellen. Um die Paradoxie aufzulösen, wird eine Vielzahl von Hürden identifiziert, die der Realisierung der Wohnwünsche im Wege stünden. Damit wird jedoch u.U. die Priorität des Eigentumswunsches im Kontext anderer Entscheidungen der Haushalte überschätzt. Dies gilt auch für eine Art Eigentumsautomatismus, der ab einer bestimmten Einkommenshöhe unterstellt wird. Zu kurz kommen zudem die Eigenheiten des deutschen Mietwohnungsmarkts, der seit der Nachkriegszeit auf eine Balance aus staatlichen Interventionen und privatem Gewinn setzte. Im Ergebnis entstand ein hinsichtlich der Vermieter, der Stadtquartiere und der Wohnqualitäten vielfältig ausdifferenzierter Mietwohnungsmarkt. Mietersein ist somit – zumindest in größeren Städten – Normalität und kein Stigma.

Wenn die Wohneigentumsquote in Deutschland als zu niedrig bewertet wird, stellt sich die Frage, welche Quote denn angemessen wäre bzw. welche Vorteile aus einer höheren Quote resultieren würden. Jedes Land hat seine eigene Wohnungsmarktgeschichte, die sich aus den angebotsseitigen Institutionenbereichen (Bereitstellung von Bauland, Kreditvergabe, Organisation des Bausektors), aus politischen Faktoren (sozialpolitische Bewertung von Eigentum, Konfiguration von Förderprogrammen) und aus der Akzeptanz verschiedener Eigentumssegmente (Einfamilienhaus versus Stockwerkseigentum) ergeben. In der EU sind die Wohneigentumsquoten in Rumänien, der Slowakei, Litauen, Ungarn, Bulgarien und Polen am höchsten, was den Privatisierungen in den 1990er-Jahren geschuldet ist. In diesen Ländern ist auch die Hypothekenbelastung der Eigentümerhaushalte gering, da die Mieter ihre Wohnungen zu vergleichsweise günstigen Preisen erwerben konnten. Die "neuen" Eigentümer können aber oft keinerlei Investitionen in ihren Bestand tätigen. In den Ländern mit Quoten zwischen 60 und 80 Prozent ist das Wohneigentum oft zu hohen Anteilen hypothekenfinanziert. Die letzte Finanzkrise hat die Verletzlichkeit dieser Finanzierungsmodelle gezeigt, insbesondere für Haushalte mit geringeren Einkommen, die momentan in Deutschland (wieder) als Adressaten der Eigentumsbildung auserkoren wurden. Auch lohnt ein Blick in die Beschaffenheit der englischen oder spanischen Mietwohnungsmärkte, denn nicht zuletzt in deren Schwächen sind Begründungen für die Eigentumspräferenzen zu finden.

Das Wohnen zur Miete entspricht durch die höhere Flexibilität und schnellere Anpassbarkeit grundsätzlich den heutigen veränderten Lebensund Mobilitätsvorstellungen und auch -anforderungen. Diese Eigenschaften sind aber nicht in Stein gemeißelt und gerade im Zuge der explodierenden Mieten werden viele Mieter zu "Zwangseigentümern", weil sie befürchten, sich die Stadt bald nicht mehr leisten zu können. Die Motivation lautet damit Schutz vor Verdrängung. Doch der ist oft teuer erkauft, denn insbesondere bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen erzielen vorrangig Verkäufer Gewinne. Ein weiteres Argument für den Immobilienkauf ist die Sicherung der Altersvorsorge. Für Selbstnutzer bedeutet Eigentum indes nicht immer, dass sie als Senioren weniger Ressourcen benötigen, da erhebliche Investitionen in die Instandhaltung und für die Modernisierung anfallen können (vgl. Salvi del Pero et al.: 31). Zudem sind die in der Familienphase erworbenen Wohnimmobilien und deren Umfeld selten altersgerecht. Mit dem Erwerb von Wohnungen zur Erzielung von Mieteinnahmen existiert ebenfalls eine Bandbreite durchwachsener Erfahrungen, denke man nur an die nicht wertstabilen Wohnungskäufe in den neuen Ländern in den 1990er-Jahren.

Generell sollte den Auswirkungen "wohnfremder" Interessen auf die Wohnungsmärkte höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die niedrigen Zinsen führten zur "Flucht" des Anlagekapitals ins "Betongold". Aus dem Nachfrageüberhang resultieren spekulative Preise, die das Wohnen immer weiter verteuern. Ähnliche Effekte haben auch Subventionen oder andere Anreize, die in Zeiten ohnehin steigender Immobilienpreise den Markt weiter unter Druck setzen. Die Kopplung einer auskömmlichen Altersversorgung an steigende Immobilienpreise erweitert den Kreis der potenziellen "Spekulanten" noch einmal. Ebenso wie jede Familie im Falle einer Trennung – immerhin wird jede dritte Ehe geschieden – versuchen muss, die gemeinsame Wohnung möglichst teuer zu verkaufen, um getrennt in der Stadt etwas Neues zu finden. Ob eine solche Eigentumswohnung gefördert oder auf einem von der Stadt günstig zur Verfügung gestellten Grundstück errichtet wurde, entfaltet dabei keine Bindungswirkung, Insgesamt verändern diese privaten Entscheidungen aber das Innenleben von Quartieren erheblich. Die Vielzahl an Publikationen zum Wohnen erweckt den Eindruck, alles wäre bereits gedacht, geforscht, belegt und es gäbe nur noch ein Handlungsdefizit. Dementsprechend sind Wohnungsmarktdebatten oft von gegensätzlichen "Glaubenssätzen" geprägt – à la "der Markt soll es richten" versus "der Markt hat versagt". Entsprechend rufen auch die meisten Instrumente und Maßnahmen jeweils ritualisierte Einschätzungen hervor. Eben weil viele Interessen und Eigeninteressen im Spiel sind, haben wir ein Stück weit verlernt, uns differenziert mit grundsätzlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen – laut gestritten wird genug. Der Wohnungsmarkt besteht aus einer Summe von Nischen, zwischen denen wechselseitige Abhängigkeiten bestehen, in denen aber spezifische Eingriffe erforderlich sind. Insofern gibt es keinen Mainstream: Es werden Mietwohnungen im ländlichen Raum gebraucht und sicher auch Angebote für Eigentum in der Stadt. Genossenschaften oder Mietshäusersyndikate erproben einen dritten Weg. Worauf gibt aber die pauschale Forderung nach einer höheren Eigentumsquote eine Antwort? Und welche Nebenwirkungen wären zu erwarten? Die Vielfalt des Angebots – insbesondere im Mietwohnungsbau – sorgt für Stabilität in den Wohnquartieren und ist eine Grundlage für sozialen Frieden. Diese Qualitäten sollten mehr Wertschätzung erfahren und gestärkt werden.

aus: Difu-Magazin Berichte 3/2018