Wie wirken sich Smart-City-Maßnahmen auf Städte aus?

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Fraunhofer IAO entwickelten in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Methoden zur Messung der Auswirkungen von Smart-City-Maßnahmen auf den Stadtraum.

Berlin. Deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise nutzen zunehmend digitale Lösungen, um ihre Kommunen lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Doch oft ist unklar, wie sich diese Maßnahmen auf den öffentlichen Raum auswirken. Welche Veränderungen für den städtischen Verkehr bringt eine intelligente Ampelschaltung mit Bevorrechtigung für den ÖPNV? Helfen Parksensoren gegen den Parkdruck im Wohnquartier? Diesen und weiteren Fragen gingen das Deutsche Institut für Urbanistik und das Fraunhofer IAO in einer Studie nach und entwickelten ein Modell zur räumlichen Wirkungsmessung von Smart-City-Maßnahmen.

Um zukunftsgerichtete Entscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, die Auswirkungen von Smart-City-Maßnahmen auf ein Quartier, eine Stadt oder eine Region zu kennen. Nur dann können Kommunen einschätzen, ob sich angedachte Maßnahmen mit Blick auf das gewünschte Ziel und das Aufwand-Nutzen-Verhältnis lohnen. Das Forschungsteam von Difu und IAO hat deshalb in Kooperation mit dem BBSR eine Praxishilfe erarbeitet, die zeigt, wie Kommunen räumliche Auswirkungen von Smart-City-Maßnahmen erfassen können. Die Publikation ist als schrittweises Handlungsmodell mit Praxisbeispielen konzipiert.

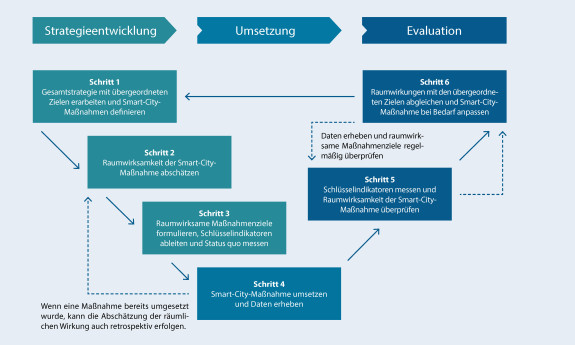

Kommunen können nach dieser Methode die Auswirkungen ihrer Maßnahmen auf den jeweiligen Raum als Wirkungsumgebung bewerten und geeignete Indikatoren zur Wirkungsmessung im Rahmen einer digital gestützten Stadt- oder Regionalentwicklung festlegen. Das Vorgehen ist praxisorientiert in sechs Schritten beschrieben: Von der Gesamtstrategie und Formulierung der messbaren Ziele über die Umsetzung von Maßnahmen bis hin zu deren Evaluation. Zudem ist es flexibel und kann auch für die Wirkungsmessung fortgeschrittener Maßnahmen eingesetzt werden.

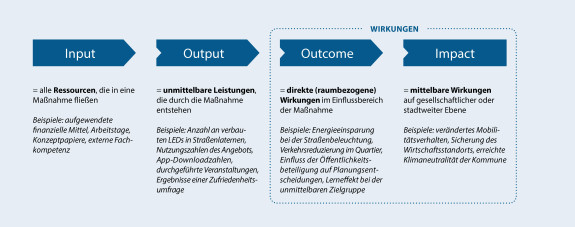

Im Mittelpunkt dieser Publikation stehen Ziele und Wirkungen, denn Maßnahmen – ob digital oder analog – sind kein Selbstzweck. Sie werden umgesetzt, um vorab definierte stadtentwicklungspolitische Ziele zu erreichen. „Für Kommunen ist es wichtig, vorab raumwirksame Ziele zu definieren sowie geeignete Schlüsselindikatoren festzulegen. Diese sind die Grundlage, um räumliche Wirkungen überhaupt messen zu können", sagt Wissenschaftler Jan Abt vom Deutschen Institut für Urbanistik. In der Praxishilfe werden die einzelnen Stufen des Modells anhand von drei Beispielen veranschaulicht.

Da die Erfassung, Messung und Bewertung der Wirkungen einer Smart City Daueraufgaben sind, sollten Kommunen kontinuierlich überprüfen, ob sie ihre selbst definierten Ziele für eine lebenswerte und nachhaltige Stadt erreichen. „Kommunen sollten das Verfahren als Steuerungs- und Optimierungsinstrument verstehen und es langfristig und unabhängig von Einzelmaßnahmen umsetzen", betont Janika Kutz, Teamleiterin am Fraunhofer IAO.

In der Studie gibt das Forschungsteam Empfehlungen, wie Kommunen ihre Ziele erreichen können. Diese betreffen unter anderem finanzielle und personelle Ressourcen, nachhaltiges Wissensmanagement und den Umgang mit Daten.

Hintergrund

Die Fördermaßnahme „Modellprojekte Smart Cities" (MPSC) wird seit 2019 vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit insgesamt 73 Modellprojekten umgesetzt. Als zentrale Anlaufstelle für die Modellprojekte in Deutschland gestaltet und steuert die „Koordinierungs- und Transferstelle Smart City" (KTS) den Transfer von Smart-City-Lösungen in die kommunale Praxis.

Die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) und des Fraunhofer IAO ist Teil der wissenschaftlichen Begleitung der KTS, durch die Studien und Expertisen erarbeitet werden, um neue Erkenntnisse und bedarfsgerechte Lösungen für die kommunale Praxis zu gewinnen. Von diesem Wissen sowie den Erfahrungen und Lösungen sollen langfristig alle Kommunen in Deutschland profitieren. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) koordiniert die Forschung innerhalb der Fördermaßnahme.

Informationen zur Fördermaßnahme, den Modellprojekten Smart Cities und der Arbeit der KTS finden Sie unter: https://www.smart-city-dialog.de

Der Text ist selbstverständlich frei zur Weiternutzung. Über einen Veröffentlichungshinweis an presse [at] difu [dot] de (presse[at]difu[dot]de) würden wir uns sehr freuen.

Kurzinfo: Deutsches Institut für Urbanistik

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) ist als größtes Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum die Forschungs-, Fortbildungs- und Informationseinrichtung für Städte, Kommunalverbände und Planungsgemeinschaften. Ob Stadt- und Regionalentwicklung, kommunale Wirtschaft, Städtebau, soziale Themen, Umwelt, Verkehr, Kultur, Recht, Verwaltungsthemen oder Kommunalfinanzen: Das 1973 gegründete unabhängige Berliner Institut – mit einem weiteren Standort in Köln (Bereich Umwelt) – bearbeitet ein umfangreiches Themenspektrum und beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene praxisnah mit allen Aufgaben, die Kommunen heute und in Zukunft zu bewältigen haben. Der Verein für Kommunalwissenschaften e.V. ist alleiniger Gesellschafter des in der Form einer gemeinnützigen GmbH geführten Forschungsinstituts.

Dipl.-Ing. Jan Abt

+49 30 39001-206

abt [at] difu [dot] de

Sybille Wenke-Thiem

+493039001209

wenke-thiem [at] difu [dot] de